系统与合成生物学 - 细胞分析和工程细胞的设计与合成

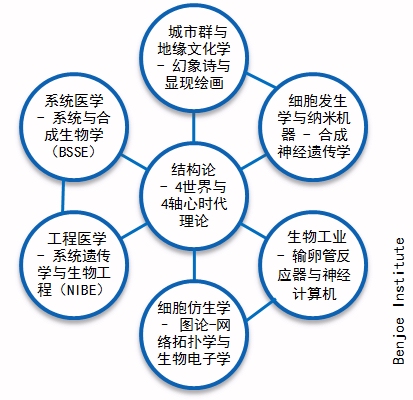

结构论和4轴心时代与4世界理论 - 从古典文明的通识教育到近现代文明的4次科学与4次工业革命,探索物质-生命-人工科学的理论综合和纳米-信息-生物-电子技术的会聚,从自然界的演化过程 - 发现的科学发展到设计的科学 - 人工界的工程进化。

文明交互发展:a-埃及中王国时期-夏朝 - b-迈锡尼-吠陀时代和摩西出埃及-商朝青铜器时代 - c-周朝-古以色列与亚述和巴比伦-波斯 - d-希腊化时代与汉朝,e-隋唐朝-查理曼 - f-宋朝市舶司-意大利萨莱诺医学院 - g-意大利文艺复兴和哥伦布大航海-明朝与日本江户时代 - h-中国洋务运动-日本明治维新-美国镀金时代,其中,轴心时代 - 奠基了4个类型的文化模式,东西方贸易 - 黑海-里海-咸海区域,威尼斯-泉州-长崎-鹿特丹港口。

从环地中海-以色列和欧洲延伸到环太平洋-中国,发展了学术的知识链和技术的产业链模式,虚幻的玄学转换到人文的理性祛魅,思辨的猜想转换到历史的实践检验 - 僧侣的学术与工匠的技术结合,从单一学科到复合的科学,建立了人本与法治和诚信的管理文化,并跨进了太空探险的机器人时代。

系统生物技术 - 在微流控芯片集成细胞代谢的系统分析与生物细胞合成技术的流程,可以最大限度将分析实验室的技术集成微型化、高通量化,为系统与合成生物学提供高通量技术解决方案,包括,已知功能基因的未知序列克隆与已知序列未知功能基因分析等,在医疗卫生与环境检测、农业育种与生物制造等,具有广阔的应用前景。

细胞分析和工程细胞的基因设计与合成,从分析化学到合成化学 - 分子的化学合成,而到生物的人工合成,如同乐高积木或建筑工程,构成细胞的模块设计与组装合成,包括,在细胞内的化工厂建构,活细胞的生物计算机与类器官智能,并拓展到外太空极端环境下的医疗与生物技术。

战略目标和发展模式-

在科学原理 – 神经美学与合成生物学基础上,发展生物工业的设计艺术和制造技术,从细胞分子系统到生态网络层面,开展生物系统机理和人工生物系统设计研究,应用在神经发育与基因分析、天然药物次生代谢的药物分析与分子筛选、细胞工厂与生物制造,并探讨社会-心理-生物医学与物理-化学-生物工程的发展模式,举办系统医学与药物学论坛(FSMP)和视觉艺术设计的展览。

近现代化过程,以意大利-莱茵河畔-英国为轴线,从机械论与伽利略力学实验到牛顿-莱布尼兹的数学分析,形成了知识发现与转化的发展模式,涉及:1-哲学思维与系统综合的方法论,2-理论与概念的范畴和逻辑自洽,3-数学模型的方程演算与证明,4-定量检验与观测仪器和数据分析软件,5-工程的设计艺术与制造技术,从心理学与计算机科学,发展到机器模拟人类的认知与行为,及其主观体验的意识鉴别方法。

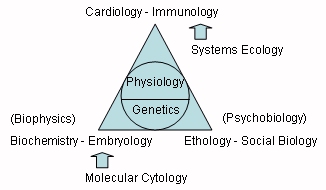

1910年法国S.Leduc提出合成生物学术语 - 物理化学方法合成生物的形态结构,及其在DW.Thompson的论述,也即,后来的形态发生学图灵斑和化学BZ振荡反应,1968年D.Mesarovic提出系统生物学术语 - 数学模型与理论生物学,及其在R.Rosen的论述。

世纪之交,在中国-日本-美国开启了系统生物学,及其工程形态的合成生物学发展,并转换到生物系统的实验-生物技术与计算-信息技术结合和工程方法的人工生物系统研究模式,采用人工智能和仿生学与转基因技术的整合,开展分子模块设计与基因组装合成 - 从综合系统论与人工进化到组装进化论,目标 - 在细胞模型和细胞工厂,实现自动化实验室与标准化流程的技术平台解决方案。

1、微流控芯片实验室(lab. on chip)

采用微流控芯片集成技术,开发细胞分析和工程细胞设计与合成技术,在细胞分子网络和信号通道与药物作用的分子靶向、定量和基因差异表达分析,相关次生代谢过程基因表达的分析与克隆、分子检测与药物分子筛选的高通量、精确化、微量样品和规模化分析,开展系统化技术布局:

第1部分、细胞分析与分子检测,分子表达谱与基因的序列分析、分离与克隆 - 正常和病理细胞差异表达分析 -功能基因分析、生物分离与分子提纯技术等。

第2部分、模块设计与细胞合成,基因的组装合成,基因合成、载体构建与转染基因的细胞建系等。

第3部分、基因突变与细胞建系,抗药细胞系、工程细胞系,建立病理细胞系和突变细胞系、天然生药细胞系,细胞系表达药用分子,天然药物的组织培养、细胞工程等。

第4部分、临床数据分析技术,有效药物成分的分析与筛选,细胞传感器、药物代谢分析,天然药物代谢组学,酶的基因系统分析,次生代谢分子检测与药物筛选等。

第5部分、蛋白质类药物表达,禽类输卵管表达系统 - 采用基因定点整合、特异性与高效表达技术,细胞工厂、代谢工程与生物制造技术等。

2、生物铸造自动化平台(automatic bio-foundry)

生物制造工业化流程的人工智能与机器人技术,机器模拟人类,从1-感知外界的观测到2-内存数据的分析与理论模型建构和3-反馈行为的实验操作,在科学研究,涉及,从观察与对比到解释的假设与预测和实验检测,在认知疗法,也有对事件的评估与思考和情感反应的相应模式,构成一个认知与实践过程的链条,原则上,只要可以程序化或流程化,就可设计成AI的软件运行模式。

从机器自然观到机器的运行原理与设计 - 软件和硬件,在人是文化和生物的层面,间接经验(书本的师学和自学)与直接经验(自然和社会的学习)交织,构成传承与发展,单独个体和事件的描述,在群体或整体上,则是有规则 - 从复杂现象到简单规律的发现,从统一原理到多样化的设计。

在系统层面的学科综合和技术会聚,形成了系统生物医学和系统生物工程的发展模式,开发细胞药厂、生物传感器与反应器,乃至有机(organic)机器人的合成生物技术路径。

基于系统生物学的生物工程 - 开展细胞分子网络与基因表达调控的系统设计和工程细胞合成,在生物系统模型的计算机模拟和人工生物系统的工程设计与定向进化,建立高通量实验-生物技术与大数据计算-信息技术的整合方法和自动化实验室的操作流程,并实现药物分子筛选的规模化和代谢工程的生物制造标准化。

邦哲研究所(Benjoe Institute) - 曾杰·邦哲(Jie/Bangzhe Zeng)-

1994-1997年中科院微生物研究所基因工程中心 - 中国最早引进质粒载体、生物信息检索与分析软件、DNA合成与测序自动化仪器:1-计算机辅助设计和基因片段的组装合成与载体构建,开展转基因禽类生物反应器研究;2-参与美国贝克曼(Beckman)、香港安莱等公司的技术咨询和广告设计,包括,mRNA差异显示(DD)分析和多肽合成、电穿孔仪器;3-1996年任大会秘书长,在a-北京组织了第一届国际转基因动物学术研讨会与筹建国际转基因协会,发起系统层面的遗传学与生物工程研究。

1997-2006年获全额资助,在以色列b-特拉维夫和德国c-汉诺威、英国d-伯明翰分别任博士研究生、科学家和研究员(RF),并主持(grant-holder)医学基金会的课题经费:1-细胞发生过程的信号传导、基因表达调控与脂类代谢等疾病与药物机理研究,克隆新的基因序列、筛选耐药的突变细胞株系,以及外源蛋白质表达、RNAi表达的载体构建;2-1999年在汉诺威建立了国际第一家系统与合成生物学网站,并转换到生物系统层面的科学工程偶合模式,及其实验生物学与计算机生物学结合方法和人工生物系统的工程设计。

2007年粤港重点领域攻关干细胞项目任评审专家副组长,2008年首届长三角“中新创投杯”创新创业大赛 - 抗记忆力衰老药物与天然药物筛选的系统生物技术(江苏省百强项目),2008-2012年完成经费支持的研究课题,发表神经元计算机与细胞纳米机器设计等论文。

2020-2023年开展合成神经遗传学与系统药物学研究,并开启细胞分子模块设计和生物系统分析与合成的微流控芯片技术项目。

SysynBio

- 生物科学|心智科学|医药科学-系统科学|计算科学|纳米

科学[Biosystems-Science|Medicine|Technology|Engineering]

SysynBio

- 生物科学|心智科学|医药科学-系统科学|计算科学|纳米

科学[Biosystems-Science|Medicine|Technology|Engineering]

SysynBio

- 生物科学|心智科学|医药科学-系统科学|计算科学|纳米

科学[Biosystems-Science|Medicine|Technology|Engineering]

SysynBio

- 生物科学|心智科学|医药科学-系统科学|计算科学|纳米

科学[Biosystems-Science|Medicine|Technology|Engineering]